I. Introduction: Présentation de Cheikh Anta Diop

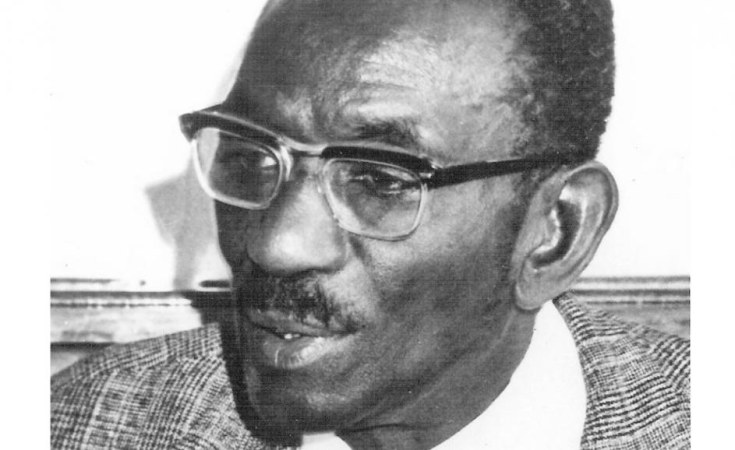

Cheikh Anta Diop (1923-1986) demeure une figure intellectuelle et politique emblématique du XXe siècle africain. Historien, anthropologue, égyptologue, physicien et homme politique sénégalais , il est universellement reconnu comme un « visionnaire africain et pionnier de l’Histoire noire ». Sa vie et son œuvre ont été entièrement dédiées à la révolution de la compréhension de l’histoire africaine, en particulier en affirmant le rôle central de l’Égypte pharaonique dans l’héritage culturel noir. Il est considéré comme un « géant de la recherche africaine » qui a œuvré, souvent en solitaire, pour redéfinir la place du continent africain dans le monde.

L’importance de son œuvre réside dans sa quête inlassable de l’affirmation intellectuelle et politique de l’Afrique. Diop a cherché à démontrer l’apport fondamental de l’Afrique, et plus spécifiquement de l’Afrique noire, aux civilisations mondiales. Pour lui, la véritable libération du continent ne pouvait être que le fruit d’une réappropriation de son identité et de la reconnaissance de sa contribution universelle à la connaissance. Cette démarche visait à défier les stéréotypes et les préjugés tenaces hérités de la période coloniale.

La perspective de Diop sur la décolonisation intellectuelle est fondamentale. Il a compris que la libération politique ne pouvait être complète sans une préalable réhabilitation historique et culturelle. Les récits coloniaux avaient systématiquement dépossédé l’Afrique de son passé, justifiant ainsi sa subordination et l’effacement de ses contributions. En reconstruisant une histoire glorieuse et en insistant sur les racines profondes des civilisations africaines, Diop a jeté les bases d’une nouvelle conscience de soi pour le continent. Ce processus de réappropriation intellectuelle n’était pas une fin en soi, mais une condition nécessaire à l’émancipation politique et culturelle. Son travail a ainsi fourni un cadre psychologique et idéologique puissant pour une Afrique fière et indépendante, transformant son rapport au passé en un levier pour son avenir.

II. Biographie et Parcours Intellectuel

Dates clés, lieu de naissance, nationalité et contexte familial

Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thieytou, un village situé dans la région de Diourbel au Sénégal, près de Bambey. Il est décédé à Dakar le 7 février 1986. Issu d’une famille d’origine aristocratique wolof , Diop a perdu son père, Massamba Sassoum Diop, peu après sa naissance. Sa mère, Magatte Diop, a vécu jusqu’en 1984. En 1953, alors qu’il était à Paris, il épousa Louise Marie Maes, une Française diplômée en Histoire et Géographie, avec qui il eut quatre fils. Il est inhumé à Thieytou, conformément à ses vœux, aux côtés de son grand-père.

Formation pluridisciplinaire et fondation intellectuelle

Le parcours éducatif de Diop se distingue par sa remarquable diversité et son interdisciplinarité. Ses premières années furent marquées par l’école coranique, avant qu’il n’intègre l’École Régionale de Diourbel, où il obtint son certificat d’études primaires en 1937. Il poursuivit ses études secondaires à Dakar et Saint-Louis, décrochant ses baccalauréats en mathématiques et philosophie en 1945.

En 1946, il s’installe à Paris, initialement avec l’ambition de devenir ingénieur en aéronautique, s’inscrivant en mathématiques supérieures. Cependant, son intérêt pour les sciences humaines le pousse à s’inscrire parallèlement en philosophie à la Sorbonne, où il suit les cours du philosophe Gaston Bachelard. Il s’oriente également vers l’histoire et les sciences sociales, bénéficiant notamment de l’enseignement de Frédéric Joliot-Curie. Cette double formation, scientifique et humaniste, est une caractéristique déterminante de son approche. En 1948, il obtient sa licence de philosophie et s’inscrit en Faculté des Sciences. Ses sujets de thèses de doctorat, déposés en 1949 et 1951, illustrent parfaitement cette interdisciplinarité : « L’avenir culturel de la pensée africaine » sous la direction de Gaston Bachelard, et « Qu’étaient les Égyptiens prédynastiques » sous celle de Marcel Griaule. Il obtiendra finalement son doctorat en 1960.

Ce parcours scientifique initial a profondément influencé sa méthodologie. Diop a cherché à appliquer une rigueur empirique et une approche systématique, caractéristiques des sciences dures, à l’étude de l’histoire africaine. À une époque où l’histoire du continent était souvent négligée ou traitée avec des préjugés par les savants coloniaux, cette démarche était novatrice. Son ambition était d’élever l’étude du passé africain au même niveau de scientificité que d’autres disciplines, défiant ainsi sa marginalisation. Son approche multidisciplinaire, bien que parfois critiquée par la suite pour son étendue, était une tentative délibérée d’apporter une validation scientifique à un domaine qui en avait cruellement besoin, posant ainsi les jalons d’une nouvelle ère pour la recherche africaine.

Engagement politique et fondation d’institutions

L’engagement de Cheikh Anta Diop ne s’est pas limité au monde académique; il a été un acteur politique majeur. Dès son arrivée à Paris, il s’est investi dans le militantisme étudiant, initiant la création de l’Association des Étudiants Africains de Paris et assumant le rôle de secrétaire général des étudiants du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) entre 1950 et 1953.

Après son retour définitif au Sénégal en 1960, il s’est imposé comme une figure de proue de l’opposition institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor. Il a fondé plusieurs partis politiques, dont le Bloc des Masses Sénégalaises (BMS) en 1961, le Front National Sénégalais (FNS) en 1961, et le Rassemblement National Démocratique (RND) en 1976. Il a également créé un journal d’opposition, initialement nommé

Siggi, puis Taxaw, et a participé à la mise en place d’un syndicat de paysans. Son parcours est marqué par une indépendance intellectuelle et politique inébranlable, refusant de se soumettre ou de compromettre ses principes.

Sur le plan scientifique et institutionnel, Diop a également laissé une empreinte durable. En 1961, il a entrepris la création d’un laboratoire de datation par le radiocarbone au sein de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) à Dakar, qui est devenu opérationnel en 1966. Ce laboratoire était alors le seul de son genre en Afrique subsaharienne (hors Rhodésie du Sud). Dans les années 1970, il a joué un rôle crucial au sein du Comité scientifique international de l’UNESCO, participant à l’élaboration de l’

Histoire générale de l’Afrique et prenant part au Colloque international du Caire en 1974.

La vie de Diop illustre l’indissociabilité de la pensée et de l’action politique. Son travail intellectuel n’était pas un exercice académique détaché, mais une forme directe de lutte politique. Ses théories ont servi de justification idéologique à ses engagements, tandis que ses convictions politiques ont orienté ses recherches. Cette relation symbiotique entre son érudition et son activisme met en lumière la figure de l’intellectuel militant, pour qui la production de savoir est un champ de bataille essentiel pour la libération. Diop a compris que la connaissance du passé était un outil puissant pour façonner un avenir libéré, faisant de lui un intellectuel public profondément investi dans le destin de son continent.

III. Les Théories Fondamentales de Cheikh Anta Diop

Les travaux de Cheikh Anta Diop sont caractérisés par un ensemble de théories audacieuses et interconnectées, visant à réhabiliter l’histoire et la culture africaines.

L’Origine Africaine de l’Humanité et des Civilisations (Thèse égyptienne)

La thèse centrale de Diop, développée notamment dans son ouvrage majeur Nations nègres et culture (1954), postule que l’Égypte antique était une civilisation négro-africaine, constituant le berceau des cultures subsahariennes. Il y affirme la primauté civilisationnelle africaine, soutenant que les Noirs sont la « race originelle » à l’origine de la genèse de la civilisation égyptienne durant la préhistoire.

Pour étayer cette affirmation, Diop s’appuie sur plusieurs types de preuves. Il cite les témoignages d’auteurs anciens tels qu’Hérodote, Aristote, Strabon et Diodore de Sicile, qui décrivaient les Égyptiens comme ayant la peau « noire et les cheveux crépus ». Il interprète également le terme « Kemet » (le « pays noir »), par lequel les Égyptiens se désignaient, comme une preuve de leur identité « nègre », en référence à la racine

km signifiant « noir ». En outre, il met en lumière des similitudes culturelles et sociales entre l’Égypte ancienne et les cultures subsahariennes, telles que le totémisme, la circoncision, la royauté sacrée (incluant la mise à mort rituelle du roi), le matriarcat et la stratification sociale. Pour Diop, la langue et la culture égyptiennes se sont ensuite diffusées en Afrique de l’Ouest.

Dans Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique? (1967), il développe l’idée que l’Homme (Homo sapiens) est apparu sous les latitudes tropicales de l’Afrique et que les premiers Homo sapiens devaient être de phénotype noir, en application de la règle de Gloger sur la mélanine. Il soutient que pendant des millénaires, seuls des « Nègres » ont peuplé la Terre, et que l’origine africaine de l’humanité implique que les plus anciens phénomènes civilisationnels ont nécessairement eu lieu sur ce continent. Il a été considéré comme « visionnaire » à cet égard, car son postulat de base a été partiellement confirmé par des découvertes archéologiques ultérieures, telles que les sites de Blombos (Afrique du Sud) et Kerma (Nubie), révélant des avancées artistiques et des royaumes anciens en Afrique bien avant ce qui était communément admis.

L’insistance de Diop sur la « négritude » des anciens Égyptiens n’était pas seulement un argument historique ou anthropologique, mais un acte puissant de réhabilitation raciale. Il s’agissait de contrecarrer des siècles de dénigrement racial en offrant aux peuples noirs une lignée prestigieuse et ancienne, défiant ainsi les fondements intellectuels du racisme. Son projet historique était profondément lié aux questions de race et d’identité, cherchant à fournir une base historique pour la fierté et la dignité des Noirs, ce qui en fait un texte fondateur de l’afrocentrisme et un outil essentiel dans la lutte contre les préjugés raciaux.

L’Unité Culturelle de l’Afrique Noire

Dans son ouvrage éponyme, L’Unité culturelle de l’Afrique noire : domaines du patriarcat et du matriarcat dans l’antiquité classique (1959), Diop met en avant l’idée d’une unité culturelle profonde de l’Afrique noire, suggérant des liens et des continuités significatifs entre les différentes cultures du continent. Il a établi des analogies entre les cultures subsahariennes et l’Égypte antique en termes de couleur de peau, religion, proximité linguistique, systèmes matrimoniaux (matriarcat, patriarcat) et organisation sociale. Pour lui, ces similitudes constituaient la preuve d’une origine commune et d’une diffusion culturelle à partir d’un foyer unique.

Cette notion d’unité culturelle a servi de pilier idéologique essentiel au projet politique du panafricanisme. En démontrant des racines culturelles partagées, Diop a fourni un argument puissant en faveur de la solidarité politique et de l’intégration à l’échelle du continent, contrecarrant ainsi la stratégie coloniale de « diviser pour régner ». Son érudition n’était pas purement descriptive, mais prescriptive, offrant un modèle culturel pour une Afrique unifiée et forte. Il a ainsi jeté les bases intellectuelles d’une identité africaine collective, indispensable pour surmonter les fragmentations post-coloniales et affirmer une présence plus solide sur la scène mondiale.

La Parenté Linguistique

Dans Parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines : processus de sémitisation (1977), Diop a tenté de prouver une parenté génétique directe entre l’égyptien ancien et les langues négro-africaines contemporaines, en particulier le wolof, sa langue maternelle. Il a identifié ce qu’il a appelé des « lois de correspondance » phonologiques, telles que la correspondance entre le ‘n’ en égyptien et le ‘l’ en wolof, ou ‘nd’ en égyptien et ‘ld’ en wolof, qu’il considérait comme des preuves de filiation linguistique. Son objectif était d’établir un lien scientifique direct entre l’Égypte ancienne et les langues subsahariennes modernes, renforçant ainsi ses thèses historiques et culturelles.

Diop a compris que des preuves linguistiques, si elles étaient établies avec rigueur, pourraient fournir une base scientifique puissante et objective pour ses arguments historiques, allant au-delà de la simple interprétation historique ou de l’analogie culturelle. C’était une tentative d’ancrer ses affirmations historiques révolutionnaires dans les sciences dures. Cela illustre son ambition d’utiliser toutes les disciplines scientifiques disponibles pour construire un récit complet et irréfutable de l’histoire africaine. Bien que ses méthodes linguistiques aient été ultérieurement soumises à de vives critiques, sa démarche souligne l’importance qu’il accordait à la validation scientifique pour les revendications culturelles et historiques, établissant un précédent pour les approches interdisciplinaires dans les études africaines.

La Vision Politique: L’État Fédéral Africain

Dans Les Fondements culturels, techniques et industriels d’un futur État fédéral d’Afrique noire (1960), Diop expose sa vision politique pour la constitution d’un État fédéral en Afrique, en se basant sur les fondements économiques et culturels du continent. Cet ouvrage est devenu une véritable plateforme politique, dans laquelle il développe une prospective pour l’avenir de l’Afrique.

Il a milité inlassablement pour l’indépendance des pays africains et pour la constitution de cet État fédéral, le considérant comme la seule voie vers une véritable souveraineté, un développement endogène et une puissance continentale capable de peser sur la scène internationale.

Cette convergence de ses théories historiques et culturelles vers une proposition politique concrète démontre une relation de cause à effet : la recherche historique de Diop a servi de socle intellectuel à sa philosophie politique. Il était convaincu que la compréhension d’un passé partagé était essentielle pour bâtir un avenir unifié et puissant. Cela met en lumière le caractère profondément pragmatique et orienté vers l’action de son érudition. Son travail historique n’était pas un simple exercice académique, mais un outil stratégique pour fournir une justification convaincante à l’unité politique et à l’autodétermination dans l’Afrique post-coloniale, faisant de lui un intellectuel public profondément engagé dans le devenir de son continent.

Principales Publications et Arguments Centraux de Cheikh Anta Diop

Le tableau suivant offre un aperçu structuré des ouvrages majeurs de Cheikh Anta Diop et des idées fondamentales qu’ils développent, permettant de saisir l’étendue et l’interconnexion de son projet intellectuel.

| Titre de l’ouvrage | Année de publication | Arguments Centraux |

| Nations nègres et culture | 1954 | Affirmation de la primauté civilisationnelle africaine ; l’Égypte antique était une civilisation négro-africaine, berceau des cultures subsahariennes ; les Noirs sont la « race originelle » de la civilisation égyptienne ; diffusion de la langue et culture égyptiennes en Afrique de l’Ouest. |

| L’Unité culturelle de l’Afrique noire | 1959 | Mise en évidence d’une unité culturelle profonde de l’Afrique noire, avec des liens et continuités entre les différentes cultures du continent, notamment à travers les systèmes matriarcaux et patriarcaux. |

| L’Afrique noire pré-coloniale | 1960 | Étude comparative des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique noire, de l’Antiquité à la formation des États modernes. |

| Les Fondements culturels, techniques et industriels d’un futur État fédéral d’Afrique noire | 1960 (révisé 1974) | Vision politique pour la constitution d’un État fédéral africain, basé sur les fondements économiques et culturels du continent. |

| Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique? | 1967 | L’Homo sapiens est apparu en Afrique tropicale et les premiers hommes étaient de phénotype noir ; l’origine africaine de l’humanité implique que les plus anciens phénomènes civilisationnels ont eu lieu sur ce continent. |

| Parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines | 1977 | Tentative de prouver une parenté génétique entre l’égyptien ancien et les langues négro-africaines contemporaines (notamment le wolof) par des lois de correspondance phonologiques. |

| Civilisation ou Barbarie | 1981 | Synthèse de ses travaux, réaffirmant la primauté civilisationnelle africaine et l’idée que l’Égypte, berceau de la science et de la philosophie, aurait influencé la Grèce ; dénonce la « falsification consciente de l’histoire de l’humanité ». |

| Nouvelles recherches sur l’égyptien ancien et les langues africaines modernes | 1988 (posthume) | Approfondissement des liens linguistiques entre l’égyptien ancien et les langues africaines modernes. |

IV. L’Impact et l’Héritage de Cheikh Anta Diop

L’influence de Cheikh Anta Diop s’étend bien au-delà des cercles académiques, marquant profondément le panafricanisme, l’historiographie africaine et la conscience identitaire du continent.

Influence sur le panafricanisme et l’afrocentricité

Diop est unanimement reconnu comme l’un des inspirateurs majeurs du courant épistémologique de l’afrocentricité, aux côtés de figures telles que Théophile Obenga et Asante Kete Molefe. Sa stature intellectuelle a été consacrée dès 1966, lorsqu’il fut distingué, lors du premier Festival mondial des arts nègres de Dakar, comme « l’auteur africain qui a exercé le plus d’influence sur le XXe siècle ».

Ses ouvrages phares, notamment Nations nègres et culture et Civilisation ou Barbarie, ont affirmé avec force la primauté civilisationnelle africaine et la notion que les Noirs sont la « race originelle » à l’origine de la civilisation égyptienne. Cette perspective a été déterminante pour forger une nouvelle conscience et une fierté identitaire chez les Africains, en leur offrant une histoire riche et ancienne qui précédait la colonisation. La construction d’un récit historique positif et valorisant était une stratégie délibérée pour insuffler l’estime de soi et l’autonomie aux peuples africains. Cette fierté est devenue une ressource psychologique et culturelle essentielle pour la résistance contre les formes persistantes de domination. Cela démontre le pouvoir transformateur de l’histoire dans la formation de l’identité collective et la mobilisation des mouvements sociaux et politiques. Diop a compris que l’avenir d’un peuple est souvent construit sur sa compréhension de son passé, faisant de son œuvre un élément fondamental de la libération psychologique et culturelle de l’Afrique.

Contribution à l’historiographie africaine pré-coloniale

Diop a été un « précurseur » dans sa volonté d’écrire l’histoire africaine précédant la colonisation. Il s’est farouchement opposé à l’historiographie colonialiste qui considérait les territoires africains comme dépourvus d’histoire significative avant l’arrivée des Européens. Son approche a radicalement remis en question les fondements de l’histoire africaine telle qu’elle était perçue à l’époque.

Théophile Obenga, un de ses proches collaborateurs et héritiers intellectuels, affirme que Nations nègres et culture est le premier ouvrage de cette envergure à étudier l’histoire de l’Afrique antérieure aux traites négrières arabe et européenne. Il a introduit une profondeur diachronique qui n’existait pas auparavant dans les études africaines, contrastant avec les travaux ethnologiques ou anthropologiques généralement anhistoriques. Cela indique que Diop n’a pas simplement ajouté de nouveaux faits aux récits historiques existants ; il a fondamentalement remis en question le cadre et les hypothèses de l’étude de l’histoire africaine. Il a déplacé le centre d’intérêt d’un regard externe et colonial vers une perspective interne, centrée sur l’Afrique, exigeant que le continent soit perçu comme un sujet actif de sa propre histoire, et non pas seulement un objet d’intervention européenne. Cela représente un changement de paradigme significatif dans la discipline académique de l’histoire africaine, légitimant l’étude des sociétés africaines pré-coloniales comme des entités complexes et sophistiquées.

Inspiration pour de nouvelles écoles de pensée et de recherche

L’impact de Diop s’est également manifesté par l’émergence de nouvelles écoles de pensée et de recherche. Une école de linguistique historique africaine est née de ses recherches, avec des chercheurs comme Théophile Obenga et Aboubacry Moussa Lam, qui ont approfondi les similitudes entre l’égyptien ancien et diverses langues négro-africaines modernes. Obenga a même renommé cette théorie générale « négro-égyptien ». Ses comparaisons entre l’institution du Pharaon et les souverains traditionnels africains ont également inspiré d’autres recherches sur la « royauté sacrée » en Afrique, notamment par Alain Anselin et Josep Cervello Autuori.

Malgré les critiques, le legs durable de Diop réside dans sa capacité à stimuler et à orienter la recherche future. Il a posé des questions fondamentales et proposé des hypothèses audacieuses qui, même si elles ont été par la suite affinées ou contestées, ont créé un terrain fertile pour de nouvelles enquêtes académiques. Son œuvre fonctionne comme un puissant moteur de programmes de recherche, encourageant les chercheurs ultérieurs à explorer ces domaines et démontrant que même les théories controversées peuvent avoir un impact profond et positif sur le développement des champs académiques en suscitant un engagement critique et des investigations approfondies.

Reconnaissance posthume

La reconnaissance de l’héritage de Cheikh Anta Diop est manifeste à travers plusieurs hommages institutionnels. L’université de Dakar, l’une des plus prestigieuses d’Afrique de l’Ouest, a été rebaptisée Université Cheikh Anta Diop en mars 1987, un an après son décès, témoignant de son importance nationale et continentale. Un mausolée a été inauguré en sa mémoire dans son village natal de Thieytou en 2008, et une plaque commémorative lui rend hommage à Paris, soulignant sa reconnaissance au-delà des frontières du Sénégal.

Cette sanction institutionnelle, malgré la contestation académique généralisée de certaines de ses théories , met en évidence une distinction entre la validation scientifique et la reconnaissance culturelle et politique. Son impact sur l’identité africaine et son rôle dans la promotion de la décolonisation intellectuelle ont été profonds, même si ses affirmations scientifiques spécifiques ont été débattues. La reconnaissance institutionnelle signifie que l’œuvre de Diop a résonné profondément avec un besoin sociétal plus large d’affirmation historique et de fierté culturelle, transcendant les critiques purement académiques. Cela reflète son statut de héros national et de symbole de la résistance intellectuelle africaine contre les récits coloniaux. Son héritage est donc multiple, incarnant à la fois un intellectuel pionnier et un puissant symbole d’autodétermination africaine, dont l’influence s’étend bien au-delà des limites du débat académique.

V. Réception Critique et Controverses

Les théories de Cheikh Anta Diop ont suscité des débats intenses et des controverses significatives au sein de la communauté académique. La réception de ses travaux a été « mitigée, voire largement contestée » par une partie des chercheurs.

Débats au sein de la communauté académique

La plupart des théories de Diop, en particulier celles concernant l’Égypte ancienne, sont « démenties par la recherche moderne ». Ses travaux ne sont pas considérés comme une source fiable pour la connaissance du passé africain par une partie des historiens actuels, qui estiment qu’ils n’ont d’intérêt que sur le plan de l’historiographie de l’Afrique elle-même.

Le Colloque international du Caire en 1974, organisé par l’UNESCO dans le cadre de l’élaboration de l’Histoire générale de l’Afrique, a été un moment crucial de confrontation. La participation de Diop a déçu l’assemblée, qui a noté un « manque de recherches sérieuses » dans son intervention. Le compte-rendu des débats précise qu’un « désaccord qui est demeuré profond » a été révélé concernant ses propositions. L’égyptologue Jean Yoyotte l’a même qualifié d’« imposteur » et d’« égyptologue incapable de lire le moindre hiéroglyphe », bien que cette affirmation soit contestée par un autre égyptologue, Alain Anselin.

Diop lui-même, dans un geste d’humilité, a reconnu les limites de son travail. Dans l’avant-propos de Nations nègres et culture, il a décrit son œuvre comme une « esquisse où manquent toutes les perfections de détail », une tâche trop immense pour un seul individu, qui ne pourra être complétée que par « plusieurs générations africaines ».

La controverse persistante autour de l’œuvre de Diop n’est pas simplement un désaccord scientifique, mais le reflet de batailles idéologiques plus profondes concernant le récit de l’histoire et de l’identité africaines. Son travail est devenu un point focal pour contester l’hégémonie intellectuelle eurocentrique, et les critiques qu’il a reçues reflètent souvent la résistance à ce défi. Cela maintient ses idées en vie, force un engagement critique continu et souligne les enjeux politiques et culturels inhérents à l’interprétation historique, démontrant comment le discours académique peut être un champ de bataille pour des luttes sociétales et politiques plus larges.

Critiques méthodologiques et contradictions avec les avancées scientifiques modernes

Les critiques adressées aux travaux de Diop portent principalement sur des aspects méthodologiques et sur des contradictions avec les découvertes scientifiques ultérieures.

Tests de mélanine : Diop a tenté de prouver l’origine noire des anciens Égyptiens en réalisant des tests de mélanine sur des échantillons de peau de momies, affirmant que l’observation microscopique permettait de les « classer indubitablement parmi les Noirs ». Cependant, cette technique est considérée comme « sans aucune fiabilité scientifique » par la communauté scientifique moderne, qui s’étonne qu’elle n’ait pas été généralisée si elle était valide.

Génétique : Les avancées en génétique, qui n’existaient pas à l’époque de Diop, ont fourni des données qui contredisent ses thèses. Des analyses génétiques modernes, notamment une étude de 2017 sur 151 momies, ont révélé des liens étroits entre les anciens Égyptiens et les populations proche-orientales de l’époque, plus qu’avec celles de l’Afrique subsaharienne. Ces études ont également montré une augmentation de l’ascendance subsaharienne dans le génome des Égyptiens actuels après l’époque post-romaine, ce qui contredit les hypothèses de Diop sur une Égypte ancienne exclusivement noire.

Interprétation de « Kemet » : Diop a soutenu que l’expression « Kemet » (le « pays noir »), par laquelle les Égyptiens se désignaient, prouvait qu’ils se considéraient comme un peuple de « Nègres ». Cependant, la plupart des égyptologues non afrocentristes expliquent que « Kemet » faisait référence à la terre fertile noircie par le limon du Nil, par opposition au désert stérile. Ils soulignent également que les Égyptiens ne se représentaient pas eux-mêmes avec la peau noire ou brune, contrairement aux Nubiens.

Linguistique : Les études linguistiques de Diop sont également fortement contestées. Bien que l’égyptien ancien n’appartienne pas au groupe sémitique des langues afro-asiatiques, il n’en résulte pas nécessairement qu’il n’appartient pas au phylum afro-asiatique. La méthodologie de comparaison de Diop est rejetée par des linguistes modernes comme Russell Schuh. Des linguistes comparatistes comme Antonio Loprieno soulignent les caractéristiques communes de l’égyptien avec les autres langues afro-asiatiques (racines bi- et trilitères, consonnes glottales, suffixes spécifiques), qui ne confirment pas une parenté proche avec le wolof ou les langues Niger-Congo. Henry Tourneux, spécialiste des langues africaines, a critiqué la méthodologie de Diop et Obenga, arguant que la coïncidence de quelques mots ne garantit pas une parenté commune et que la méthode scientifique requiert l’observation de séries de cognats et de changements phonétiques réguliers sur des centaines de mots. Il a également souligné qu’il est « humainement difficile » d’être spécialiste de toutes les langues africaines. Ces théories linguistiques ont été critiquées pour leur manque de sérieux et leur instrumentalisation politique.

Historiographie diffusionniste et racialisme : Diop a défendu une historiographie diffusionniste où l’Égypte antique est la source unique de la civilisation, d’où elle aurait diffusé vers le reste de l’Afrique et l’Europe. Cette approche est critiquée pour ignorer les emprunts culturels et technologiques de l’Égypte à d’autres civilisations, comme la Mésopotamie. Sa pensée est également perçue comme une réponse antagoniste et mimétique aux conceptions essentialistes de l’archéologie historico-culturelle, aboutissant à un nationalisme culturel à base raciale qui n’est qu’un mimétisme de l’eurocentrisme. L’œuvre de Diop a même été critiquée pour avoir une dérive raciste et antisémite. La focalisation sur la couleur de peau est considérée comme un point commun superficiel qui tend à nier la diversité des cultures africaines.

VI. Conclusion

Cheikh Anta Diop se dresse comme une figure complexe et incontournable de l’histoire intellectuelle africaine. Son parcours, à la croisée des sciences exactes et des sciences humaines, témoigne d’une ambition démesurée : celle de réécrire l’histoire du continent africain depuis une perspective endogène, en lui restituant sa dignité et sa place centrale dans le récit universel des civilisations. Ses théories fondamentales, centrées sur l’origine négro-africaine de l’Égypte antique, l’unité culturelle du continent et la vision d’un État fédéral africain, ont profondément marqué le panafricanisme et l’afrocentrisme, forgeant une nouvelle conscience identitaire et une fierté longtemps niées par les récits coloniaux.

L’héritage de Diop est indéniable. Il a été un précurseur dans la volonté d’écrire une historiographie africaine pré-coloniale, défiant les paradigmes dominants et ouvrant de nouvelles voies de recherche. Son travail a stimulé la création d’écoles de pensée, notamment en linguistique historique africaine, et a inspiré des générations de chercheurs et d’activistes à explorer les profondeurs du passé africain. La reconnaissance institutionnelle posthume, comme l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, atteste de son impact durable sur la conscience collective africaine, au-delà des controverses académiques.

Cependant, il est essentiel de reconnaître que la plupart de ses théories, en particulier celles concernant l’Égypte ancienne et les liens linguistiques, ont été largement contestées par la recherche moderne, notamment à la lumière des avancées en génétique et des méthodologies linguistiques contemporaines. Les débats autour de son œuvre sont souvent chargés d’enjeux idéologiques et identitaires, reflétant des batailles plus larges sur la narration de l’histoire africaine.

En somme, Cheikh Anta Diop est une figure dont la signification transcende la stricte validité scientifique de toutes ses affirmations. Il a été un catalyseur intellectuel dont l’œuvre, même imparfaite ou contestée, a eu le mérite immense de poser des questions fondamentales, de briser des silences et de légitimer la recherche sur un passé africain riche et complexe. Son rôle dans la décolonisation des esprits et l’affirmation de l’identité africaine reste une contribution majeure, faisant de lui un symbole puissant de la résistance intellectuelle et de l’autodétermination du continent.